- 1. Brauche ich für ein Gartenhaus eine Baugenehmigung?

- 2. Was kostet eine Baugenehmigung ein Gartenhaus?

- 3. Welche Unterlagen benötige ich für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Gartenhaus?

- 4. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus erteilt wird?

- 5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung ein Gartenhaus baue?

1. Brauche ich für ein Gartenhaus eine Baugenehmigung?

Der Bau von Gartenhäusern unterliegt in Deutschland bestimmten baurechtlichen Bestimmungen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können. So kann unter bestimmten Voraussetzungen für Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe keine Baugenehmigung erforderlich sein. Aber Achtung: Diese Regelungen sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und gelten nicht uneingeschränkt. Die baurechtliche Prüfung wird in diesem Fall dem Bauherrn überlassen. Dieser ist dann dafür verantwortlich, dass alle Vorschriften der Landesbauordnung, ggf. der Bebauungspläne und sonstiger ergänzender Vorschriften eingehalten werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geltenden Obergrenzen:

Grenzwerte nach den

Landesbauordnungen

| Bundesland | Max. Fläche (m²) | Max. Länge (m) | Gemäß der LBO |

|---|---|---|---|

| Baden Württemberg | – | 40,00 / 20,00** | LBO Anhang zu §50, Pkt. 1. a) |

| Bayern | – | 75,00* | BayBO Art. 57, Pkt. 1. a) |

| Berlin | 10,00* | – | BauO Bln §61, Pkt. 1. a) |

| Brandenburg | – | 75,00* | BbgBO §61, Pkt. 1. a) |

| Bremen | 10,00* | – | BremLBO §61, Pkt. 1. a) |

| Hamburg | – | 30,00* | HBauO Anlage 2 zu §60, Pkt. 1.1 |

| Hessen | – | 30,00 | HBO Anlage zu §63, Pkt. 1.1 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 10,00* | – | LBauO M-V §61, Pkt. 1. a) |

| Niedersachsen | – | 40,00 / 20,00** | NBauO Anhang zu §60 Abs. 1, Pkt. 1.1 |

| Nordrhein Westfalen | – | 75,00* | BauO NRW §62, Pkt. 1. a) |

| Rheinland-Pfalz | – | 50,00 / 10,00** | LBauO §62, Pkt. 1. a) |

| Saarland | 10,00* | – | LBO §61, Pkt. 1. a) |

| Sachsen | – | 75,00* | SächsBO §61, Pkt. 1. a) |

| Sachsen-Anhalt | 10,00* | – | BauO LSA §60, Pkt. 1. a) |

| Schleswig-Holstein | – | 30,00 / 10,00** | LBO §61, Pkt. 1. a) |

| Thüringen | 10,00* | – | ThürBO §60, Pkt. 1. a) |

*außer im Außenbereich nach § 35 BauGB, dort ist immer eine Baugenehmigung erforderlich.

** Grenzwert für den Außenbereich nach § 35 BauGB

In allen Bundesländern muss das geplante Bauvorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, soweit vorhanden, entsprechen und darf öffentliche Belange nicht beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang ist auch das Nachbarschaftsrecht von großer Bedeutung und stets zu beachten. Zudem gilt die Freistellung von der Baugenehmigungspflicht häufig nur für den so genannten “Innenbereich” und nicht für den “Außenbereich”. Wer also nicht in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil wohnt, muss in der Regel einen Bauantrag stellen, unabhängig von der Größe des Gartenhauses. Wurde ein genehmigungsfreies Gartenhaus errichtet, ohne z.B. alle Vorgaben des Bebauungsplanes oder des Nachbarrechts einzuhalten, kann auch Jahre später noch ein Rückbau angeordnet werden, obwohl keine Baugenehmigung erforderlich war.

Eine besondere Regelung gibt es für Baugenehmigungen in Hamburg für die gärtnerische Gestaltung von Vorgärten. Gartenhäuser, die im Vorgarten errichtet werden und prägend wirken, bedürfen unabhängig von ihrer Größe einer gesonderten Genehmigung.

Noch ein wichtiger Hinweis:

In den Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer wird das Gartenhaus immer als Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten eingestuft. Soll das Gartenhaus jedoch als Aufenthaltsraum dienen und z.B. entsprechend beheizt werden, ist unabhängig von der Größe eine Baugenehmigung erforderlich.

Um Unklarheiten zu vermeiden und Ordnungswidrigkeiten oder gar einen Rückbau zu verhindern, empfehlen wir unseren planstuuvCHECK, um eine erste kostenlose und unverbindliche Antwort zur Genehmigungspflicht zu erhalten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, vor Beginn der Planung beim Bauamt nachzufragen, ob ein Bauantrag gestellt werden muss und wie die landesspezifischen baurechtlichen Bestimmungen aussehen.

1.1 Nach welchen Kriterien wird der Bauantrag beurteilt?

Obwohl verschiedene Bauordnungen (BauO) für bestimmte Bauvorhaben keinen Bauantrag vorsehen, bedeutet dies nicht, dass ein Gartenhaus ohne rechtliche Prüfung errichtet werden kann. Eine rechtliche Prüfung vor Baubeginn wird dringend empfohlen.

Für die Beurteilung eines Bauantrags für ein Gartenhaus sind drei Kriterien entscheidend:

- ein gültiger, rechtskräftiger Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt, in dem die örtlichen Bauvorschriften wie Dachneigung, Materialien, Farben, Baugrenzen, Flächen für Nebenanlagen, Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt sind.

- § 34 BauGB, der insbesondere dann zur Anwendung kommt, wenn kein Bebauungsplan vorliegt. Hier wird geprüft, ob sich das Bauvorhaben harmonisch in die vorhandene Bebauung einfügt.

- § 35 BauGB gilt für Grundstücke außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, also im Außenbereich. Hier sind nur privilegierte Bauvorhaben zulässig, um eine unkontrollierte Zersiedelung zu verhindern.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch ohne Bauantragspflicht die örtlichen Bauvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen genau geprüft und beachtet werden sollten, um spätere Probleme und Komplikationen zu vermeiden.

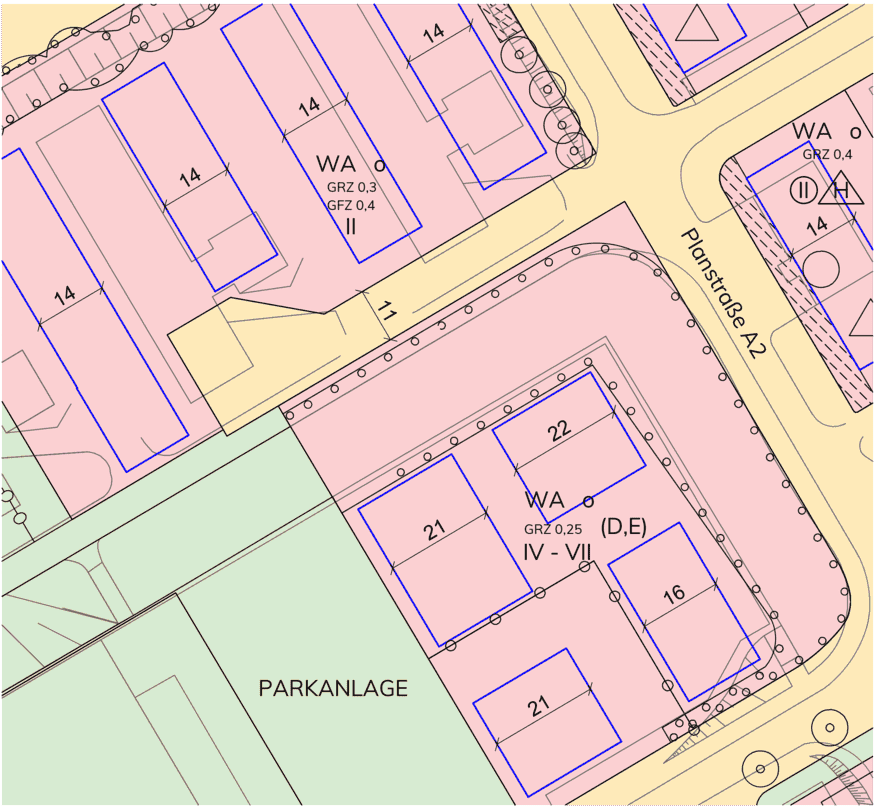

1.2 Was wird durch Bebauungspläne geregelt?

Für die Planung und den Bau eines Gartenhauses ist der Bebauungsplan (B-Plan) der jeweiligen Gemeinde oder Stadt von entscheidender Bedeutung. Der B-Plan enthält eine Vielzahl von Vorschriften und Festsetzungen, unter anderem die Baugrenzen und die Grundflächenzahl (GRZ).

Die GRZ bestimmt, welcher Anteil der anrechenbaren Grundstücksfläche mit Hauptanlagen wie Wohnhaus und Terrasse bebaut werden darf. Eine GRZ von 0,3 bedeutet beispielsweise, dass 30 % der Fläche bebaut werden dürfen. Es gibt jedoch eine zusätzliche Obergrenze für die Restfläche, die auch andere Anlagen wie Zufahrten, Carports, Garagen und eben Gartenhäuser umfasst. In der Regel liegt diese Grenze beim 1,5-fachen der GRZ, im Beispiel also bei 0,45. Bei Überschreitung dieser Werte ist ein begründeter Befreiungsantrag erforderlich, auch wenn kein Bauantrag gestellt werden muss. Die genaue Berechnung regelt die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die zusammen mit dem B-Plan gilt. Die BauNVO wurde seit 1962 mehrfach geändert, ist aber weiterhin gültig. Je nach BauNVO kann auch ganz auf die Anrechnung der Flächen von Nebenanlagen verzichtet werden. Dies kann insbesondere bei älteren B-Plänen relevant sein.

Die Baugrenzen im B-Plan definieren die Bereiche, in denen Hauptanlagen errichtet werden dürfen. Freistehende Gartenhäuser, die als Nebenanlagen gelten, sind in der Regel nicht an diese Baugrenzen gebunden. Allerdings können im B-Plan bestimmte Flächen festgesetzt werden, auf denen Nebenanlagen nicht zulässig sind. Neben diesen Festsetzungen können im B-Plan auch gestalterische Festsetzungen zur Materialwahl, Dachneigung oder Begrünung des Gartenhauses getroffen werden.

Abschließend soll verdeutlicht werden, dass vor der Planung eines Gartenhauses eine detaillierte Prüfung des gültigen B-Plans unerlässlich ist. Damit wird sichergestellt, dass alle Vorschriften eingehalten werden und spätere Probleme vermieden werden.

1.3 Müssen die Nachbarn informiert werden?

Bei der Planung von Bauvorhaben, insbesondere von Gartenhäusern im Garten, sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen zur Grenzbebauung und den damit verbundenen Abstandsflächen zu beachten, um sowohl die schutzwürdigen Belange der Nachbarn zu wahren als auch rechtliche Komplikationen zu vermeiden.

So ist in fast allen Bundesländern ein Mindestabstand von 3,00 Metern zu den realen Grundstücksgrenzen vorgesehen, während in Baden-Württemberg und Hamburg nur ein Grenzabstand von 2,50 Metern gefordert wird.

In allen Bundesländern gibt es jedoch Ausnahmeregelungen für Gartenhäuser, die unter bestimmten Voraussetzungen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden dürfen. Die Grenzwerte unterscheiden sich je nach Bundesland geringfügig. Die einzelnen Werte für die Grenzbebauung, die nicht überschritten werden dürfen, damit ein Gartenhaus direkt an das Nachbargrundstück gebaut werden darf, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Grenzwerte nach den

Landesbauordnungen

| Bundesland | Abstandsflächen (m) | Max. Höhe (m) | Max. Volumen (m3) | Max. Wandfläche (m2) | Max. Länge an einer Grundstücksseite (m) | Max. Länge an allen Grundstücksseiten (m) | Gemäß der LBO |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Baden Württemberg | 2,50 | 3,00 | – | 25,00 | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 1, LBO |

| Bayern | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | Art. 6 Abs. 7, BayBO |

| Berlin | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, BauO Bln |

| Brandenburg | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, BbgBO |

| Bremen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs 8, BremLBO |

| Hamburg | 2,50 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 7, HBauO |

| Hessen | 3,00 | 3,00 | – | 25,00 | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 10, HBO |

| Mecklenburg-Vorpommern | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, LBauO M-V |

| Niedersachsen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §5 Abs. 8, NBauO |

| Nordrhein Westfalen | 3,00 | 3,00 | 30,00 | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs. 8, BauO NRW |

| Rheinland-Pfalz | 3,00 | 3,20 | – | – | 12,00 | 18,00 | §8 Abs. 9 LBauO |

| Saarland | 3,00 | – | 30,00 | – | 12,00 | 15,00 | §8 Abs. 2, LBO |

| Sachsen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, SächsBO |

| Sachsen-Anhalt | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 9, BauO LSA |

| Schleswig-Holstein | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs. 8, LBO |

| Thüringen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs. 8, ThürBO |

Besonders zu beachten ist, dass auch die maximale Grenzbebauung pro Grundstück festgelegt ist. Insbesondere wenn z.B. ein Carport oder eine Garage ebenfalls an der Grundstücksgrenze steht, ist die maximale Länge oft schnell erreicht.

Bei Überschreitung dieser Grenzen ist in allen genannten Bundesländern die schriftliche Zustimmung des betroffenen Nachbarn sowie ein begründeter Abweichungsantrag bei der Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Dies gilt auch dann, wenn das Gartenhaus aufgrund seines Rauminhaltes oder seiner Grundfläche eigentlich genehmigungsfrei wäre. Wird dies versäumt, kann es zu Konflikten mit den Nachbarn oder sogar zu einer Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde kommen. Je nach Ausmaß der Überschreitung kann auch die Eintragung einer Baulast auf dem Nachbargrundstück verlangt werden. Es gibt aber auch Bundesländer, wie z.B. Bayern, in denen grundsätzlich für alle Bauanträge die Zustimmung aller Nachbarn erforderlich ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen realen und ideellen Grenzen. Bei ideellen Grenzen, die nur zivilrechtliche Bedeutung haben, können die Abstandsflächen unterschritten werden. Allerdings muss der Bauherr dabei alle Vorschriften der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) beachten. In diesem Zusammenhang ist es für WEGs in allen Bundesländern wichtig zu wissen, dass sie gegenüber den Bauaufsichtsbehörden als Eigentümer des gesamten Grundstücks gelten und gemeinsam für die Einhaltung aller baurechtlichen Vorschriften verantwortlich sind.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beim Bauen, insbesondere in Grenznähe, stets auf die Einhaltung der jeweiligen landesspezifischen bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu achten ist, um mögliche Konflikte mit den Nachbarn oder gar einen behördlich angeordneten Rückbau zu vermeiden.

1.4 Müssen weitere Genehmigungen beantragt werden?

Bei der Planung eines Gartenhauses in Deutschland ist zu beachten, dass die Regelungen je nach Bundesland unterschiedlich sein können und oft nicht nur eine Baugenehmigung, sondern auch die Berücksichtigung von Baunebenrechten erforderlich ist.

Zu diesen gehören:

- denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

- wasserrechtliche Genehmigungen

- naturschutzrechtliche Genehmigungen

- Erhaltungssatzungen oder Veränderungssperren

- Baumschutzsatzungen

Auch wenn das Bauvorhaben verfahrensfrei ist und keine Baugenehmigung beantragt werden muss, ist der Bauherr für die Einhaltung aller Vorschriften verantwortlich. Es ist wichtig zu verstehen, dass in diesen Fällen nur keine Prüfung durch die Bauaufsicht stattfindet, was die Verantwortung des Bauherrn für die Einhaltung aller Vorschriften erhöht. Bei größeren Gartenhäusern können zudem zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz und die Standsicherheit gestellt werden.

An dieser Stelle sei nochmals auf die Definition des Gartenhauses hingewiesen: In den Bauordnungen (BauO) wird das Gartenhäuschen unabhängig vom Rauminhalt oder den Quadratmetern der Grundfläche als Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten (Nebenanlage) eingestuft. Darunter fallen z.B. Geräteschuppen im Garten. Lauben in Schrebergärten fallen in der Regel unter das Bundeskleingartengesetz und sind gesondert zu betrachten.

Wir empfehlen deshalb, sich im Vorfeld bei dem zuständigen Bauamt des Wohnortes über die geltenden Vorschriften und den genehmigungsfreien Anlagen zu informieren. Neben der Zustimmung der Nachbarn werden meist weitere Auflagen, wie z.B. ein individueller Standsicherheitsnachweis durch eine berechtigte Person, gefordert. Es ist ratsam, diese Anforderungen und Unterlagen bereits im Vorfeld mit dem Hersteller des Gartenhauses zu besprechen und zu organisieren. Das erspart dir viel Zeit, Mühe und wahrscheinlich auch Ärger bei der Beantragung der Baugenehmigung für dein Gartenhaus.

Gerne übernehmen wir für dich eine baurechtliche Vorprüfung, in der wir prüfen, welche Anträge du stellen musst und wie die Chancen auf eine Genehmigung stehen. Sende uns dazu einfach eine unverbindliche Anfrage.

Für einen ersten Überblick, ob du für dein Gartenhaus einen Bauantrag stellen musst, verwende auch gerne unseren planstuuvCHECK.

2. Was kostet eine Baugenehmigung ein Gartenhaus?

Die Beantragung einer Baugenehmigung für ein Gartenhaus kann je nach Bundesland unterschiedliche Kosten verursachen. Die Kosten werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Größe des Gartenhauses und die Herstellungskosten. Darüber hinaus spielt die Wahl des Genehmigungsverfahrens durch die Anzahl der beteiligten Fachämter und die Komplexität des Bauplanungsrechts eine wesentliche Rolle bei der Kostengestaltung.

Unabhängig vom Bundesland geben die jeweiligen Gebührenordnungen der Länder die Grundlage für die Kostenberechnung vor. Dabei ist in allen Bundesländern mit einer Mindestgebühr zwischen 100 und 300 Euro zu rechnen.

Neben dieser Mindestgebühr fallen in der Regel weitere Kosten an. Dazu gehören Gebühren für die Erstellung der erforderlichen Unterlagen, die bauordnungsrechtliche Prüfung und die Leistungen eines bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers. Je nach Bundesland können auch Kosten für individuelle Standsicherheitsnachweise oder für staatlich anerkannte Sachverständige hinzukommen.

Erfahrungswerte aus den genannten Bundesländern zeigen, dass die Gesamtkosten für eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus in der Regel zwischen 800 und 1.200 Euro liegen. Es empfiehlt sich daher für Bauherren, vorausschauend zu planen und ein entsprechendes Budget einzuplanen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

3. Welche Unterlagen benötige ich für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Gartenhaus?

Um einen Bauantrag für ein Gartenhaus zu stellen, müssen eine Reihe von Unterlagen erstellt und in der Regel in dreifacher Ausfertigung bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden. Während einige Behörden bereits digitale Verfahren eingeführt haben, die den Papieraufwand reduzieren und auch Zeit sparen, ist eine flächendeckende Umsetzung des digitalen Bauantrags erst in naher Zukunft zu erwarten. Zu beachten ist jedoch, dass in einigen Bundesländern mit digitalem Bauantrag die schriftliche Zustimmung der Nachbarn empfohlen wird, um spätere Konflikte zu vermeiden, auch wenn diese im digitalen Verfahren teilweise nicht mehr erforderlich ist. Darüber hinaus sind z.B. in Hamburg und Niedersachsen nur noch Anträge im digitalen Verfahren zulässig.

Für den Bauantrag sind im Wesentlichen folgende Unterlagen erforderlich:

- das vollständig ausgefüllte Antragsformular und ggf. weitere Formulare

- ein Lageplan des Grundstücks vom Katasteramt (nicht älter als 6 Monate)

- ein Plan mit der Lage des Bauvorhabens sowie sämtlichen bebauten Flächen und Grenzabständen im Maßstab 1:500

- Bauzeichnungen und Baubeschreibungen des geplanten Gartenhauses (befinden sich meist im Lieferumfang des Herstellers)

- Berechnung des umbauten Raumes

- ggf. Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung (Verhältniszahl der versiegelten Fläche)

- ggf. Nachweis der Einhaltung aller Bestimmungen des B-Plans

- ggf. statische Berechnung des Gartenhauses

Wichtig:

Um eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus zu erhalten, ist es oft notwendig, einen Entwurfsverfasser mit Bauvorlageberechtigung zu beauftragen. Der Bauherr darf den Bauantrag in der Regel nicht selbst einreichen. Der Entwurfsverfasser stellt sicher, dass alle erforderlichen Unterlagen korrekt zusammengestellt, das Baurecht geprüft und der Antrag ordnungsgemäß eingereicht wird. Entwurfsverfasser können Architekten, Bauingenieure oder andere fachkundige Personen mit entsprechender Ausbildung und Versicherung sein. Bei Gartenhäusern, die verfahrensfrei sind, für die aber begründete Ausnahme- oder Befreiungsanträge erforderlich sind, sollte bei der zuständigen Baubehörde nachgefragt werden, ob die Beauftragung eines Entwurfsverfassers erforderlich ist.

Einige Bundesländer bieten darüber hinaus die Möglichkeit eines beschleunigten Antragsverfahrens an, das in der Regel nur von einem Bauvorlageberechtigten gewählt werden kann. In diesem Verfahren werden bestimmte Aspekte der Landesbauordnung vorab geprüft, so dass diese nicht mehr von der Baubehörde geprüft werden müssen. Dies kann zu einer schnelleren und effizienteren Bearbeitung des Antrags und zu einer Reduzierung der Arbeitsschritte bei der Baubehörde führen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Bauvorlagen eines Bauvorlageberechtigten in der Regel gut ausgearbeitet und vollständig sind. Dies kann dazu beitragen, Planungsfehler zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit von Nachforderungen der Baubehörde, die das Antragsverfahren verlängern können, zu minimieren.

In Nordrhein-Westfalen z.B. ist in der Regel zusätzlich die Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen erforderlich, der neben der Prüfung z.B. von Standsicherheits- und Wärmeschutznachweisen auch die Aufgabe hat, die Baustelle stichprobenartig zu kontrollieren.

4. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus erteilt wird?

Üblicherweise beträgt die Bearbeitungszeit für einen Bauantrag für ein Gartenhaus ein bis drei Monate. Es gibt jedoch verschiedene Faktoren, die zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeit führen können. Dazu gehören die Wahl des Genehmigungsverfahrens, die Komplexität des Bauplanungsrechts, Anforderungen aus Nebenrechten und zusätzliche Anforderungen aufgrund der Größe oder Lage des Bauobjekts auf dem Baugrundstück.

Auch Anträge auf Abweichungen oder Befreiungen von bestimmten Vorschriften können die Bearbeitungszeit verlängern. Diese Anträge müssen im Einzelfall von einer Baukommission geprüft werden, die in der Regel nur alle paar Wochen tagt. Allerdings sind die Bauämter verpflichtet, innerhalb bestimmter Fristen über Bauanträge zu entscheiden. Werden diese Fristen überschritten, tritt die so genannte Genehmigungsfiktion ein und der Bauantrag gilt automatisch als genehmigt. Wichtig ist, dass diese Fristen erst beginnen, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollständig bei der Baubehörde eingegangen sind, was nicht unbedingt mit dem Zeitpunkt der Antragstellung übereinstimmen muss.

4.1 Welche Genehmigungsverfahren stehen zur Auswahl?

Die Wahl des Genehmigungsverfahrens hängt unter anderem von der Art des Bauvorhabens, dem Standort des Bauvorhabens und dem geltenden Planungsrecht ab. Dabei unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der anfallenden Gebühren, der Bearbeitungsdauer, der Rechtssicherheit und der Anzahl der beteiligten Fachstellen. Je nach Bundesland und geltender Landesbauordnung gibt es unterschiedliche Genehmigungsverfahren. Dazu gehören das vollständige Baugenehmigungsverfahren, das vereinfachte Genehmigungsverfahren und die Bauanzeige. Wenn ein Bebauungsplan vorliegt und alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann durch die Wahl der Bauanzeige die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt werden. Das Bauanzeigeverfahren ist jedoch nicht in allen Bundesländern möglich.

Das vereinfachte Verfahren wird in der Regel bevorzugt, da hier ein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser bereits im Vorfeld einen Teil der Prüfungspunkte des vollständigen Verfahrens übernimmt, die dann von der Behörde nicht mehr geprüft werden. Zudem muss die Baubehörde innerhalb einer Frist von in der Regel drei bis vier Monaten entscheiden. Wird diese Frist versäumt, gilt der Antrag aufgrund einer Genehmigungsfiktion als genehmigt. Im Gegensatz dazu hat das vollständige Genehmigungsverfahren eine längere Bearbeitungszeit und häufig keine feste Entscheidungsfrist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen und die Wahl des Genehmigungsverfahrens von einer Vielzahl von Faktoren abhängen und je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen können. Es ist daher wichtig, alle relevanten Faktoren zu beachten und gegebenenfalls Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um den Antrags- und Genehmigungsprozess eines Bauvorhabens so effizient und reibungslos wie möglich zu gestalten.

Informiere dich am besten auf unseren lokalen Unterseiten über die speziellen Fristen und Verfahren in deinem Bundesland.

Natürlich können wir von planstuuv die Bearbeitungszeit deines Bauamtes für die Erteilung der Baugenehmigung für dein Gartenhaus nicht direkt beeinflussen. Wir können dich aber bei der Wahl des richtigen Genehmigungsverfahrens beraten und dafür sorgen, dass dein Bauantrag in kürzester Zeit vollständig beim Bauamt eingeht.

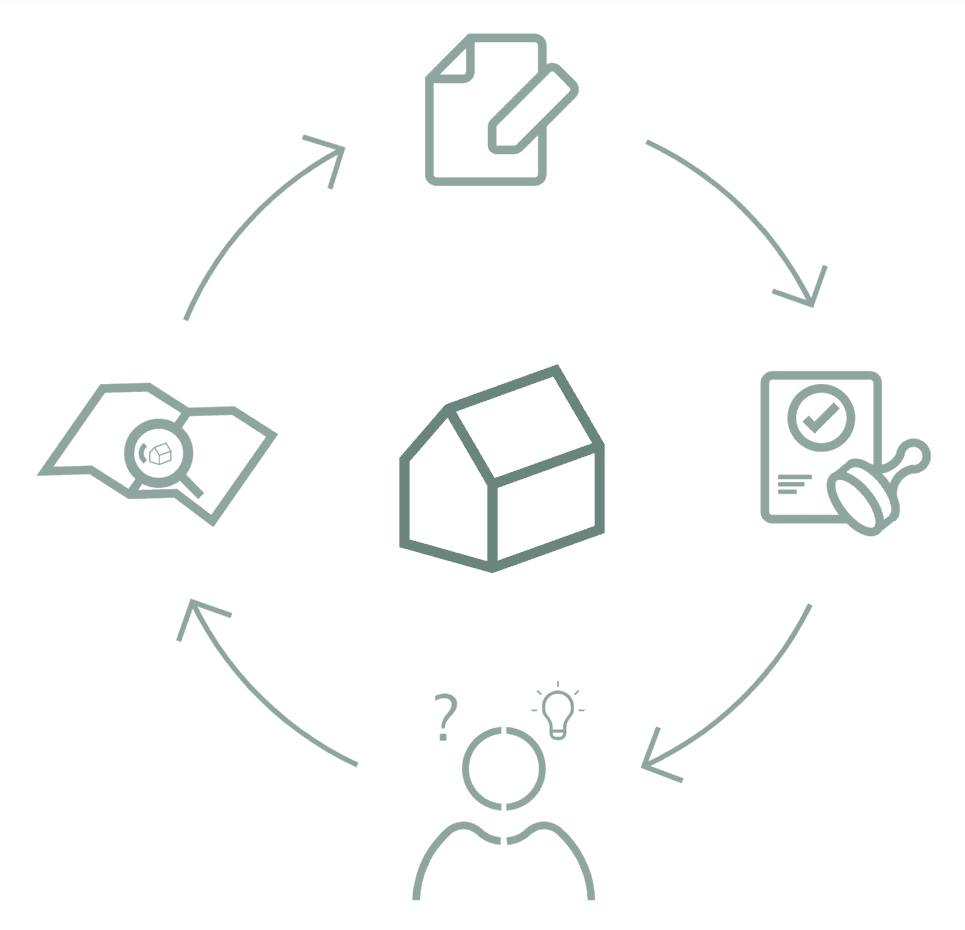

Dabei gehen wir in fünf Schritten vor:

- Du schickst uns eine unverbindliche Anfrage. Dafür kannst Du entweder das Anfrageformular oder den planstuuvCHECK verwenden.

- Wir antworten Dir innerhalb von 24 Stunden mit unserem Angebot und schicken Dir zusätzlich eine Übersicht der benötigten Unterlagen.

- Wenn Du einverstanden bist, erteilst Du uns per E-Mail Deinen Auftrag und fügst alle Unterlagen bei.

- Nachdem wir die vollständigen Unterlagen erhalten haben, erstellen wir in der Regel innerhalb von fünf Werktagen den Bauantrag und schicken ihn Dir per E-Mail zur Prüfung zu.

- Wenn alles in Ordnung ist, bekommst Du alle von uns unterschriebenen Formulare in dreifacher Ausfertigung per Post zugeschickt, damit Du sie unterschreiben und den Bauantrag beim Bauamt einreichen kannst oder wir reichen den Antrag direkt über ein Online-Portal beim Bauamt ein.

Unser Tipp: Wenn Du dir nicht sicher bist, ob du einen Antrag stellen musst, prüfen wir die Genehmigungspflicht auf Anfrage innerhalb von 3 Arbeitstagen. Informiere dich dafür einfach über unseren Bauantragsservice.

5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung ein Gartenhaus baue?

In Deutschland gilt die Errichtung eines Gartenhauses ohne entsprechende Baugenehmigung, Ausnahme oder Befreiung als “Schwarzbau” und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Nach den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) kann dies mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Außerdem behalten sich die Bauaufsichtsbehörden vor, die Nutzung der illegal errichteten baulichen Anlage zu untersagen und in letzter Konsequenz den Rückbau des Gartenhauses zu verlangen. Zu beachten ist, dass auch nach mehreren Jahren kein automatischer Bestandsschutz besteht, so dass der Rückbau eines Schwarzbaues jederzeit angeordnet werden kann.

Wenn du dein Gartenhaus bereits gebaut hast und nun eine nachträgliche Genehmigung beantragen möchtest, informiere dich über unseren Service für nachträgliche Genehmigungen.

Hinweis:

Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig recherchiert und dienen als allgemeine Ratschläge und Orientierungshilfen. Dennoch kann keine Gewährleistung oder Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Inhalte übernommen werden. Insbesondere im Bereich der Bauordnungen und sonstiger rechtlicher Vorschriften kann es jederzeit zu Änderungen kommen, die in den hier dargestellten Inhalten nicht berücksichtigt sind. Wir empfehlen dringend, sich vor der Umsetzung von Projekten oder der Einhaltung von Vorschriften immer mit den aktuell geltenden Gesetzen, Bauordnungen oder sonstigen relevanten Regelungen vertraut zu machen oder fachkundigen Rat einzuholen. Für Schäden oder Nachteile, die durch die Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen, wird keine Haftung übernommen.