- 1. Brauche ich für ein Carport oder eine Garage eine Baugenehmigung?

- 2. Was kostet eine Baugenehmigung für ein Carport oder eine Garage?

- 3. Welche Unterlagen benötige ich für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Carport oder eine Garage?

- 4. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung für ein Carport oder eine Garage erteilt wird?

- 5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Carport oder eine Garage baue?

1. Brauche ich für ein Carport oder eine Garage eine Baugenehmigung?

Nach den Bauordnungen der Bundesländer sind Carports oder Garagen bei Einhaltung bestimmter Grenzwerte genehmigungsfrei. Die baurechtliche Prüfung wird in diesem Fall dem Bauherrn überlassen. Dieser ist dann dafür verantwortlich, dass alle Vorgaben der Landesbauordnung, ggf. der Bebauungspläne und sonstiger ergänzender Vorschriften eingehalten werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geltenden Höchstmaße:

Grenzwerte nach den

Landesbauordnungen

| Bundesland | Max. Fläche (m²) | Max. Höhe (m) | Max. Länge (m) | Gemäß der LBO |

|---|---|---|---|---|

| Baden Württemberg | 30,00* | 3,00 | – | LBO Anhang zu §50, Pkt. 1. b) |

| Bayern | 50,00* | 3,00 | 9,00 | BayBO Art. 57, Pkt. 1. b) |

| Berlin | 30,00* | 3,00 | – | BauO Bln §61, Pkt. 1. b) |

| Brandenburg | 50,00* | 3,00 | – | BbgBO §61, Pkt. 1. d) |

| Bremen | 50,00* | 3,00 | – | BremLBO §61, Pkt. 1. b) |

| Hamburg | 50,00* | 3,00 | – | HBauO Anlage 2 zu §60, Pkt. 1.2 |

| Hessen | 30,00 | 3,00 | 9,00 | HBO Anlage zu §63, Pkt. 1.2 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 30,00* | 3,00 | – | LBauO M-V §61, Pkt. 1. b) |

| Niedersachsen | 30,00* | – | – | NBauO Anhang zu §60 Abs. 1, Pkt. 1.2 |

| Nordrhein Westfalen | 30,00* | 3,00 | – | BauO NRW §62, Pkt. 1. b) |

| Rheinland-Pfalz | 50,00* | 3,20 | – | LBauO §62, Pkt. 1. f) |

| Saarland | 36,00* | 3,00 | – | LBO §61, Pkt. 1. b) |

| Sachsen | 50,00* | 3,00 | – | SächsBO §61, Pkt. 1. b) |

| Sachsen-Anhalt | 50,00* | 3,00 | – | BauO LSA §60, Pkt. 1. b) |

| Schleswig-Holstein | 50,00 | 3,00 | – | LBO §61, Pkt. 1. b) |

| Thüringen | 40,00* | 3,00 | – | ThürBO §60, Pkt. 1. b) |

*außer im Außenbereich nach § 35 BauGB, dort ist immer eine Baugenehmigung erforderlich.

Sollten eine genehmigungsfreie Garage oder ein Carport errichtet worden sein, ohne z.B. alle Vorgaben des Bebauungsplanes oder des Nachbarrechts einzuhalten, kann auch Jahre später noch ein Rückbau angeordnet werden, obwohl keine Baugenehmigung erforderlich war. Gleiches gilt für einfache Terrassenflächen oder Gartenhäuser, wenn z.B. die vorgeschriebene Grundflächenzahl (GRZ) nicht eingehalten wird. Wir empfehlen daher diesen Artikel zu lesen, der die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen und Vorschriften beleuchtet. Diese Informationen können helfen, Ordnungswidrigkeiten oder gar einen Rückbau zu vermeiden. Der planstuuvCHECK kann zudem eine erste, unverbindliche und kostenlose Antwort auf die Frage nach der Genehmigungspflicht geben und dient somit als zusätzliche Unterstützung bei der Umsetzung des Bauvorhabens.

Noch ein wichtiger Hinweis:

In den Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer wird hinsichtlich der Genehmigungspflicht nicht zwischen Carports und Garagen unterschieden, so dass im Folgenden beide gemeinsam betrachtet werden. Unabhängig vom Bundesland gelten jedoch unterschiedliche Anforderungen an die Errichtung von Carports und Garagen. Diese betreffen z.B. die Gestaltung, den Brandschutz und die zulässige Lage auf dem Grundstück. Es ist daher wichtig, diese Aspekte bei der Planung und Umsetzung des Bauvorhabens zu berücksichtigen.

Die Einhaltung bestimmter baurechtlicher Vorschriften ist auch dann erforderlich, wenn, wie oben erwähnt, für bestimmte Carports und Garagen kein Bauantrag erforderlich ist. In diesem Fall liegt die Verantwortung beim Bauherrn. Es wird daher empfohlen, sich vor der Planung bei der zuständigen Baubehörde des Bundeslandes über die spezifischen Vorschriften in der Gemeinde zu informieren, da z.B. die Bebauungspläne regional sehr unterschiedlich sein können.

1.1 Nach welchen Kriterien wird der Bauantrag beurteilt?

Auch wenn die Landesbauordnung (LBauO) für bestimmte Bauvorhaben wie z.B. Carports oder Garagen in einigen Fällen keinen Bauantrag vorsieht, ist eine rechtliche Prüfung vor Baubeginn unerlässlich. Bei der Beurteilung eines Bauantrags für einen Carport oder eine Garage stehen drei Kriterien im Vordergrund:

- ein rechtskräftiger Bebauungsplan der jeweiligen Gemeinde oder Stadt

- § 34 BauGB

- § 35 BauGB

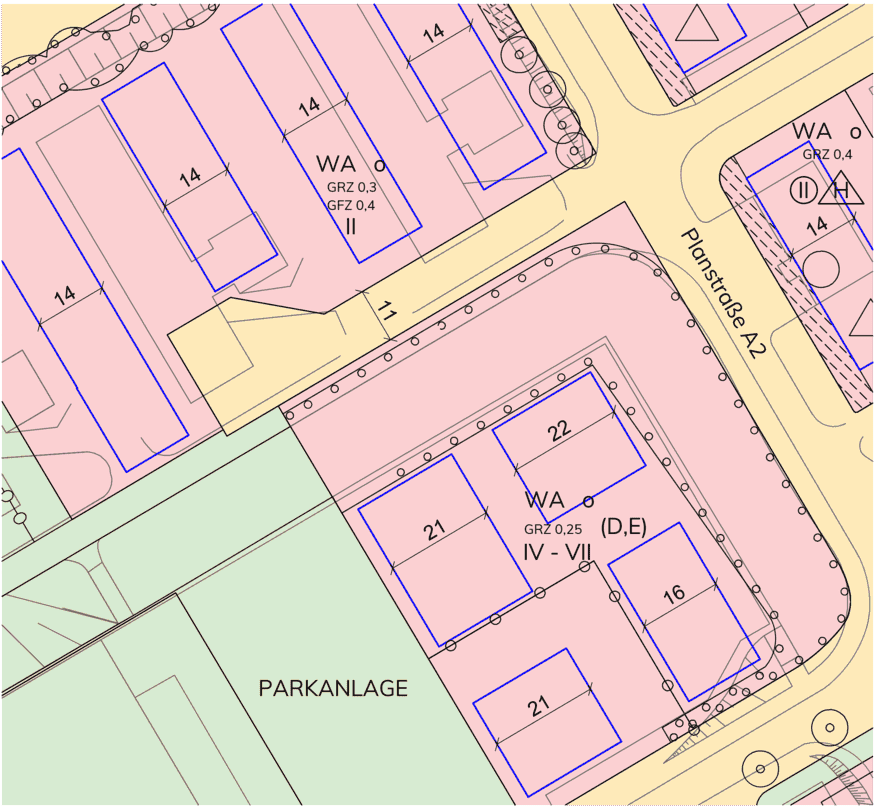

Der Bebauungsplan enthält örtliche Vorschriften und Festsetzungen wie Dachneigung, Materialien, Farben, Baugrenzen, Flächen für Stellplätze, Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ). Anhand dieser Kriterien beurteilt die Bauaufsichtsbehörde die Zulässigkeit des Bauvorhabens. Liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, wird das Bauvorhaben nach § 34 BauGB geprüft, der im Einzelfall festlegt, ob sich das Bauvorhaben harmonisch in die vorhandene Umgebung einfügt. Für Grundstücke außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, also im Außenbereich, gilt § 35 BauGB. Dieser Paragraph beschränkt das Bauen auf privilegierte Fälle, um eine unkontrollierte Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. Damit wird deutlich, dass trotz fehlender genereller Bauantragspflicht die rechtliche Prüfung und Beachtung der Bauordnung (BauO) und des Baugesetzbuches von entscheidender Bedeutung ist.

1.2 Was wird durch Bebauungspläne geregelt?

B-Pläne setzen Baugrenzen fest, die bestimmen, wo Hauptanlagen errichtet werden dürfen. Freistehende Carports und Garagen dürfen in der Regel außerhalb dieser Grenzen liegen, da sie als Nebenanlagen gelten. Werden sie jedoch in das Haus integriert, können sie als Hauptanlagen gelten und müssen dann innerhalb der Baugrenzen liegen. Darüber hinaus können B-Pläne explizit Flächen für Stellplätze ausweisen und weitere Anforderungen an die Lage und Gestaltung von Carports und Garagen stellen. Dazu gehören z.B. Mindestabstände zu öffentlichen Verkehrsflächen, Einschränkungen für die Platzierung im Vorgartenbereich oder an anderer Stelle sowie mögliche Materialvorgaben, Dachneigungen oder Begrünungspflichten.

Ein zentrales Element der B-Pläne und der BauNVO ist die Grundflächenzahl (GRZ). Sie legt fest, wie viel Prozent der gesamten Grundstücksfläche mit baulichen Anlagen überbaut werden dürfen. Eine GRZ von 0,3 bedeutet beispielsweise, dass 30 % der Grundstücksfläche mit einem Wohnhaus und einer Terrasse bebaut werden dürfen. Für die restliche Fläche, einschließlich Nebenanlagen wie Carports und Garagen, gilt häufig eine Obergrenze, die in der Regel das 1,5-fache der festgesetzten GRZ beträgt. Bei Überschreitung dieser Grenze ist, unabhängig von der Notwendigkeit eines Bauantrags, ein begründeter Befreiungsantrag zu stellen.

Die BauNVO, die seit 1962 mehrfach novelliert wurde, regelt die genaue Berechnung und sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen auf die Anrechnung der Stellplatzflächen verzichtet werden kann. Dies kann insbesondere bei älteren B-Plänen relevant sein.

Für Bauherren ist es daher unerlässlich, sich vor Baubeginn mit dem gültigen B-Plan und den geltenden Vorschriften vertraut zu machen, um rechtliche Konflikte zu vermeiden und einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten.

1.3 Müssen die Nachbarn informiert werden?

Beim Bau von Carports und Garagen sind in Deutschland bestimmte Vorschriften und Kriterien zu beachten, die in den jeweiligen Bauordnungen (BauO) der Bundesländer und anderen Verordnungen festgelegt sind. Dabei spielen insbesondere die Abstandsflächen und die schutzwürdigen Belange der Nachbarn eine wichtige Rolle.

In den meisten Bundesländern sehen die Landesbauordnungen grundsätzlich einen Mindestabstand von Gebäuden zu den realen Grundstücksgrenzen von 3,00 Metern vor, in Baden-Württemberg und Hamburg sind es 2,50 Meter. Bei ideellen Grenzen, die nur zivilrechtliche Bedeutung haben, kann der Abstand unterschritten werden, sofern die Vorschriften der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) eingehalten werden.

Für Carports und Garagen gibt es jedoch Ausnahmeregelungen, die eine Grenzbebauung zulassen. Die einzelnen Werte für die Grenzbebauung, die nicht überschritten werden dürfen, damit ein Carport oder eine Garage direkt an das Nachbargrundstück gebaut werden darf, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Grenzwerte nach den

Landesbauordnungen

| Bundesland | Abstandsflächen (m) | Max. Höhe (m) | Max. Volumen (m³) | Max. Wandfläche (m²) | Max. Länge an einer Grundstücksseite (m) | Max. Länge an allen Grundstücksseiten (m) | Gemäß der LBO |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Baden Württemberg | 2,50 | 3,00 | – | 25,00 | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 1, LBO |

| Bayern | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | Art. 6 Abs. 7, BayBO |

| Berlin | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, BauO Bln |

| Brandenburg | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, BbgBO |

| Bremen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs 8, BremLBO |

| Hamburg | 2,50 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 7, HBauO |

| Hessen | 3,00 | 3,00 | – | 25,00 | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 10, HBO |

| Mecklenburg-Vorpommern | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, LBauO M-V |

| Niedersachsen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §5 Abs. 8, NBauO |

| Nordrhein Westfalen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs. 8, BauO NRW |

| Rheinland-Pfalz | 3,00 | 3,20 | – | – | 12,00 | 18,00 | §8 Abs. 9 LBauO |

| Saarland | 3,00 | – | 30,00 | – | 12,00 | 15,00 | §8 Abs. 2, LBO |

| Sachsen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 8, SächsBO |

| Sachsen-Anhalt | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 15,00 | §6 Abs. 9, BauO LSA |

| Schleswig-Holstein | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs. 8, LBO |

| Thüringen | 3,00 | 3,00 | – | – | 9,00 | 18,00 | §6 Abs. 8, ThürBO |

Überschreitet das Bauvorhaben diese Grenzwerte, ist die schriftliche Zustimmung des betroffenen Nachbarn erforderlich und ein begründeter Abweichungsantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn die Bauvorlagen wie Lageplan, Baubeschreibung und Bauzeichnungen direkt vom betroffenen Nachbarn unterschrieben werden. Dies gilt auch dann, wenn der Carport oder die Garage aufgrund ihrer Abmessungen genehmigungsfrei ist. Wird dies versäumt, kann es zu Konflikten mit den Nachbarn oder sogar zu einer Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde kommen. Je nach Ausmaß der Überschreitung kann auch die Eintragung einer Baulast auf dem Nachbargrundstück verlangt werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) mit ideellen Grundstücksteilungen diese gegenüber der Bauaufsichtsbehörde als Gesamteigentümer des Grundstücks auftreten und somit gemeinsam für die Einhaltung aller baurechtlichen Vorschriften verantwortlich sind. Dazu gehören auch Vorschriften zur Grenzbebauung oder zur maximal zulässigen Grundfläche (GRZ). Es ist daher wichtig, dass alle Miteigentümer die Vorschriften gemeinsam einhalten.

1.4 Müssen weitere Genehmigungen beantragt werden?

Bei der Planung eines Bauvorhabens wie z.B. eines Carports oder einer Garage ist zu beachten, dass neben der Baugenehmigung unter Umständen zusätzliche baunebenrechtliche Genehmigungen erforderlich sind. Diese sind abhängig vom Bundesland und müssen vom Bauherrn bei der zuständigen Behörde eingeholt werden. Zu den baunebenrechtlichen Genehmigungen zählen unter anderem:

- Garagen- und Stellplatzverordnung

- denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

- wasserrechtliche Genehmigungen

- naturschutzrechtliche Genehmigungen

- Erhaltungssatzungen oder Veränderungssperren

Auch wenn das Bauvorhaben verfahrensfrei ist und keine Baugenehmigung beantragt werden muss, ist der Bauherr für die Einhaltung aller Vorschriften verantwortlich.

Es ist wichtig zu verstehen, dass in diesen Fällen keine standardmäßige Prüfung durch die Bauaufsicht stattfindet, was die Verantwortung des Bauherrn für die Einhaltung aller Vorschriften erhöht. Darüber hinaus können für größere Carports und Garagen unabhängig vom Bundesland zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz und die Standsicherheit gestellt werden.

Wir empfehlen deshalb, sich vorab bei der zuständigen Behörde des Wohnortes über die geltenden Vorschriften und den verfahrensfreien Anlagen zu informieren. Neben Nachbarzustimmungen können weitere Nachweise, wie z.B. eine individuelle Statik durch eine berechtigte Person, gefordert werden. Am besten ist es, diese Anforderungen und Unterlagen bereits im Vorfeld mit dem Hersteller des Carports oder der Garage zu besprechen und zu beschaffen. Das erspart dir als Bauherr viel Zeit, Mühe und wahrscheinlich auch Ärger bei der Beantragung der Baugenehmigung für dein Carport oder deine Garage.

Gerne übernehmen wir für dich eine baurechtliche Vorprüfung, in der wir prüfen, welche Anträge du stellen musst und wie die Chancen auf eine Genehmigung stehen. Sende uns dazu einfach eine unverbindliche Anfrage.

Für einen ersten Überblick, ob du für dein Carport oder deine Garage einen Bauantrag stellen musst, verwende auch gerne unseren planstuuvCHECK.

2. Was kostet eine Baugenehmigung für ein Carport oder eine Garage?

Die Kosten für einen Bauantrag für ein Carport oder eine Garage sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Kosten hängen im Wesentlichen von der Anzahl der beteiligten Fachstellen, der Komplexität des anzuwendenden Bauplanungsrechts, der Größe und Höhe des geplanten Bauwerks und dessen Herstellungskosten ab. Jedes Bundesland hat eine eigene Gebührenordnung, in der die anrechenbaren Kosten und die Höhe der an die Baubehörde zu entrichtenden Gebühr festgelegt sind. In allen Bundesländern beträgt die Mindestgebühr für eine Baugenehmigung in der Regel zwischen 100 und 300 Euro.

Neben den Gebühren, die direkt mit der Baugenehmigung zusammenhängen, müssen Bauherren auch die Kosten für die Erstellung der erforderlichen Unterlagen und die baurechtliche Prüfung berücksichtigen. Diese Kosten entstehen unter anderem durch die Dienste eines bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers. Im Einzelfall können auch Kosten für eine individuelle Statik anfallen.

Aufgrund von Erfahrungswerten können Bauherren mit Gesamtkosten zwischen ca. 800 Euro und 1.200 Euro rechnen. Diese Schätzungen können jedoch in Abhängigkeit von den Details des konkreten Vorhabens und den genauen Anforderungen der jeweiligen Gebührenordnung variieren.

3. Welche Unterlagen benötige ich für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Carport oder eine Garage?

Wenn ein Bauantrag für einen Carport oder eine Garage eingereicht werden soll, müssen eine Reihe von Unterlagen erstellt und in der Regel in dreifacher Ausfertigung bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden.

Während einige Behörden bereits digitale Verfahren eingeführt haben, die den Papieraufwand reduzieren und auch Zeit sparen, ist eine flächendeckende Umsetzung des digitalen Bauantrags erst in naher Zukunft zu erwarten. In Hamburg und Niedersachsen sind bereits seit dem 01.01.2024 nur noch Anträge im digitalen Verfahren zulässig – Anträge in Papierform werden nicht mehr angenommen.

Zu beachten ist jedoch, dass in einigen Bundesländern mit digitalem Bauantrag die schriftliche Zustimmung der Nachbarn empfohlen wird, um spätere Konflikte zu vermeiden, auch wenn diese im digitalen Verfahren nicht mehr zwingend erforderlich ist.

Für den Bauantrag sind im Wesentlichen folgende Unterlagen erforderlich:

- das vollständig ausgefüllte Antragsformular und ggf. weitere Formulare

- ein Lageplan des Grundstücks vom Katasteramt (nicht älter als 6 Monate)

- ein Plan mit der Lage des Bauvorhabens sowie sämtlichen bebauten Flächen und Grenzabständen im Maßstab 1:500

- Bauzeichnungen und Baubeschreibungen des geplanten Carports bzw. der Garage (befinden sich meist im Lieferumfang des Herstellers)

- Berechnung des umbauten Raumes

- ggf. Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung (Verhältniszahl der versiegelten Fläche)

- ggf. Nachweis der Einhaltung aller Bestimmungen des B-Plans

- ggf. Statik des Carports bzw. der Garage

Wichtig:

Für den Bauantrag eines Carports oder einer Garage ist in den meisten Fällen ein Entwurfsverfasser mit Bauvorlageberechtigung erforderlich. Diese Entwurfsverfasser – das können Architekten, Bauingenieure oder andere entsprechend qualifizierte Personen sein – übernehmen die Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen, die baurechtliche Prüfung und die erforderlichen Unterschriften auf den Antragsunterlagen. Der Bauherr darf den Bauantrag in der Regel nicht selbst einreichen, da durch diese Regelung sowohl die Haftung geklärt als auch die fachgerechte Erstellung der Antragsunterlagen sichergestellt wird. Falls der Carport oder die Garage verfahrensfrei ist, aber dennoch Ausnahmen oder Befreiungen beantragt werden müssen, kann das zuständige Bauamt klären, ob hierfür ein Bauvorlageberechtigter erforderlich ist.

Einige Bundesländer bieten die Möglichkeit eines beschleunigten Antragsverfahrens an, das in der Regel nur von einem Bauvorlageberechtigten gewählt werden kann. In diesem Verfahren werden bestimmte Aspekte der Landesbauordnung vorab geprüft, so dass diese nicht mehr von der Baubehörde geprüft werden müssen. Dies kann zu einer schnelleren und effizienteren Bearbeitung des Antrags und zu einer Reduzierung der Arbeitsschritte bei der Baubehörde führen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Bauvorlagen eines Bauvorlageberechtigten in der Regel gut ausgearbeitet und vollständig sind. Dies kann dazu beitragen, Planungsfehler zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit von Nachforderungen der Baubehörde, die das Antragsverfahren verlängern können, zu minimieren.

Bei Baugenehmigungen in Nordrhein-Westfalen ist z.B. ist in der Regel zusätzlich die Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen erforderlich, der neben der Prüfung z.B. von Standsicherheits- und Wärmeschutznachweisen auch die Aufgabe hat, die Baustelle stichprobenartig zu kontrollieren.

4. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung für ein Carport oder eine Garage erteilt wird?

Die Bearbeitungszeit eines Bauantrags für einen Carport oder eine Garage beträgt in der Regel ein bis drei Monate. Verschiedene Faktoren können jedoch zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeit führen. Dazu gehören die Komplexität des Bauplanungsrechts, die Anforderungen aus Nebenrechten und zusätzliche Anforderungen aufgrund der Größe oder Lage des Bauobjekts auf dem Baugrundstück.

Darüber hinaus können auch Anträge auf Abweichungen oder Befreiungen von bestimmten Vorschriften die Bearbeitungszeit verlängern. Solche Anträge müssen im Einzelfall von einer Baukommission geprüft werden, die in der Regel nur alle paar Wochen tagt. Die Bauämter sind jedoch verpflichtet, innerhalb bestimmter Fristen über Bauanträge zu entscheiden. Werden diese Fristen überschritten, tritt die so genannte Genehmigungsfiktion ein und der Bauantrag gilt automatisch als genehmigt. Wichtig ist, dass diese Fristen erst dann zu laufen beginnen, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollständig beim Bauamt eingegangen sind und dies nicht unbedingt mit dem Zeitpunkt der Antragstellung übereinstimmen muss.

4.1 Welche Genehmigungsverfahren stehen zur Auswahl?

Die Wahl des Genehmigungsverfahrens hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Art des Bauvorhabens, dem Standort des Bauvorhabens und dem geltenden Planungsrecht. Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich hinsichtlich der anfallenden Gebühren, der Bearbeitungsdauer, der Rechtssicherheit und der Anzahl der beteiligten Fachstellen. Je nach Bundesland und geltender Landesbauordnung gibt es unterschiedliche Genehmigungsverfahren. Dazu gehören das vollständige Baugenehmigungsverfahren, das vereinfachte Genehmigungsverfahren und die Bauanzeige. Wenn ein Bebauungsplan vorliegt und alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Bearbeitungszeit durch die Wahl der Bauanzeige erheblich verkürzt werden. Diese Bauanzeige ist jedoch nicht in allen Bundesländern möglich.

Das vereinfachte Verfahren wird in der Regel bevorzugt, da hier ein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser bereits im Vorfeld einen Teil der Prüfungspunkte des vollständigen Verfahrens übernimmt, die dann von der Behörde nicht mehr geprüft werden. Außerdem muss die Baubehörde innerhalb einer Frist von in der Regel drei bis vier Monaten entscheiden. Wird diese Frist versäumt, gilt der Antrag aufgrund einer Genehmigungsfiktion als genehmigt. Im Gegensatz dazu hat das vollständige Genehmigungsverfahren eine längere Bearbeitungszeit und häufig keine feste Entscheidungsfrist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen und die Wahl des Genehmigungsverfahrens von einer Vielzahl von Faktoren abhängen und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können. Es ist daher wichtig, alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und gegebenenfalls Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um den Antrags- und Genehmigungsprozess eines Bauvorhabens so effizient und reibungslos wie möglich zu gestalten.

Informiere dich am besten auf unseren lokalen Unterseiten über die speziellen Fristen und Verfahren in deinem Bundesland:

Natürlich können wir von planstuuv die Bearbeitungszeit deines Bauamtes für die Erteilung der Baugenehmigung für dein Carport oder deine Garage nicht direkt beeinflussen. Wir können dich aber bei der Wahl des richtigen Genehmigungsverfahrens beraten und dafür sorgen, dass dein Bauantrag in kürzester Zeit vollständig beim Bauamt eingeht.

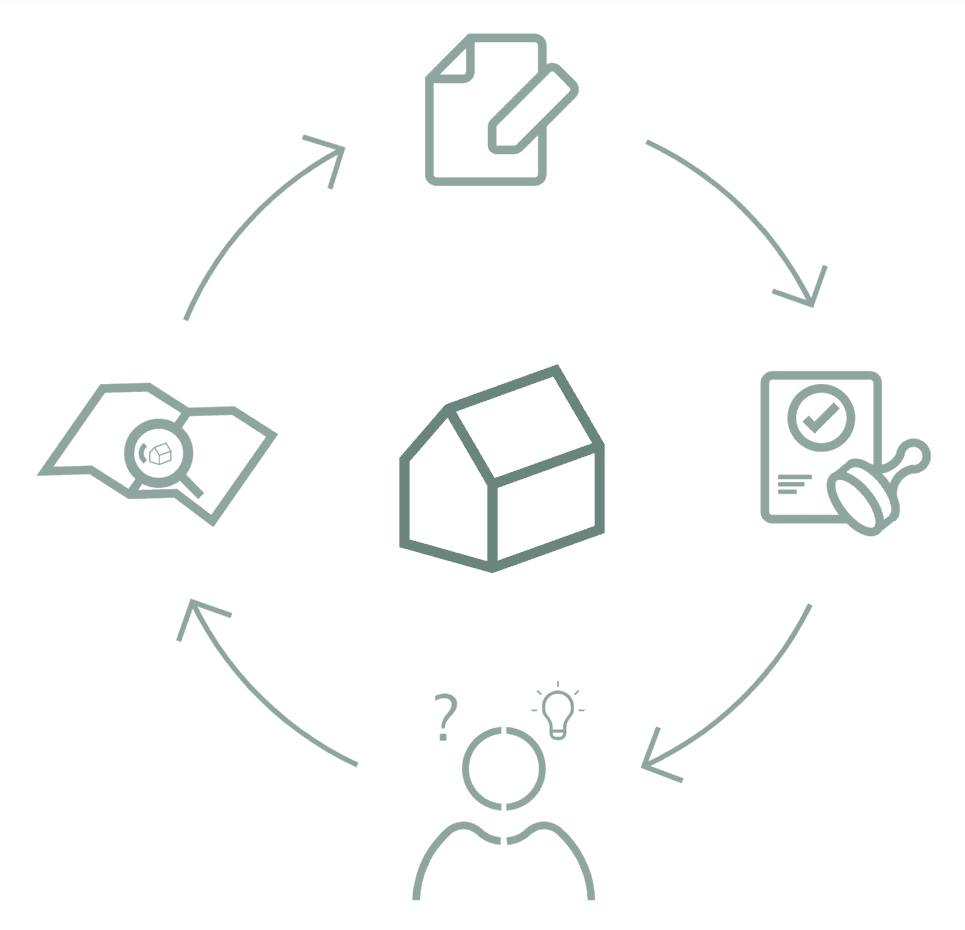

Dabei gehen wir in fünf Schritten vor:

- Du schickst uns eine unverbindliche Anfrage. Dafür kannst Du entweder das Anfrageformular oder den planstuuvCHECK verwenden.

- Wir antworten Dir innerhalb von 24 Stunden mit unserem Angebot und schicken Dir zusätzlich eine Übersicht der benötigten Unterlagen.

- Wenn Du einverstanden bist, erteilst Du uns per E-Mail Deinen Auftrag und fügst alle Unterlagen bei.

- Nachdem wir die vollständigen Unterlagen erhalten haben, erstellen wir in der Regel innerhalb von fünf Werktagen den Bauantrag und schicken ihn Dir per E-Mail zur Prüfung zu.

- Wenn alles in Ordnung ist, bekommst Du alle von uns unterschriebenen Formulare in dreifacher Ausfertigung per Post zugeschickt, damit Du sie unterschreiben und den Bauantrag beim Bauamt einreichen kannst oder wir reichen den Antrag direkt über ein Online-Portal beim Bauamt ein.

Unser Tipp: Wenn Du dir nicht sicher bist, ob du einen Antrag stellen musst, prüfen wir die Genehmigungspflicht auf Anfrage innerhalb von 3 Arbeitstagen. Informiere Dich dafür einfach über unseren Bauantragsservice.

5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Carport oder eine Garage baue?

Die Errichtung eines Carports oder einer Garage ohne entsprechende Baugenehmigung, Ausnahme oder Befreiung gilt in Deutschland als “Schwarzbau” und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Dies kann nach den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Wichtig ist, dass dies auch dann gilt, wenn das Grundstück bereits mit Stellplätzen bebaut ist. Die Bauaufsichtsbehörden behalten sich vor, die Nutzung des illegal errichteten Bauwerks zu untersagen und in letzter Konsequenz den Rückbau des Carports oder der Garage zu verlangen. Zu beachten ist, dass auch nach mehreren Jahren kein automatischer Bestandsschutz besteht, so dass der Rückbau eines Schwarzbaues jederzeit angeordnet werden kann.

Hast du deinen Carport oder deine Garage bereits gebaut und möchtest jetzt eine nachträgliche Genehmigung beantragen? Informiere dich über unseren Service für nachträgliche Genehmigungen.

Hinweis:

Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig recherchiert und dienen als allgemeine Ratschläge und Orientierungshilfen. Dennoch kann keine Gewährleistung oder Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Inhalte übernommen werden. Insbesondere im Bereich der Bauordnungen und sonstiger rechtlicher Vorschriften kann es jederzeit zu Änderungen kommen, die in den hier dargestellten Inhalten nicht berücksichtigt sind. Wir empfehlen dringend, sich vor der Umsetzung von Projekten oder der Einhaltung von Vorschriften immer mit den aktuell geltenden Gesetzen, Bauordnungen oder sonstigen relevanten Regelungen vertraut zu machen oder fachkundigen Rat einzuholen. Für Schäden oder Nachteile, die durch die Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen, wird keine Haftung übernommen.